新农创,探索设施农业与城乡融合发展的“新通道”

为探索设施农业与城乡互动的创新设计路径,湖南大学设计艺术学院暑期“三下乡”社会实践团队于2025年8月10日至15日奔赴四川成都及周边地区,开展了以“中西部地区设施农业生态文旅融合创新发展现状”为主题的调研活动。本次调研旨在实地考察和梳理设施农业与生态文旅融合的产业现状与未来设计参与系统创新的可能性。

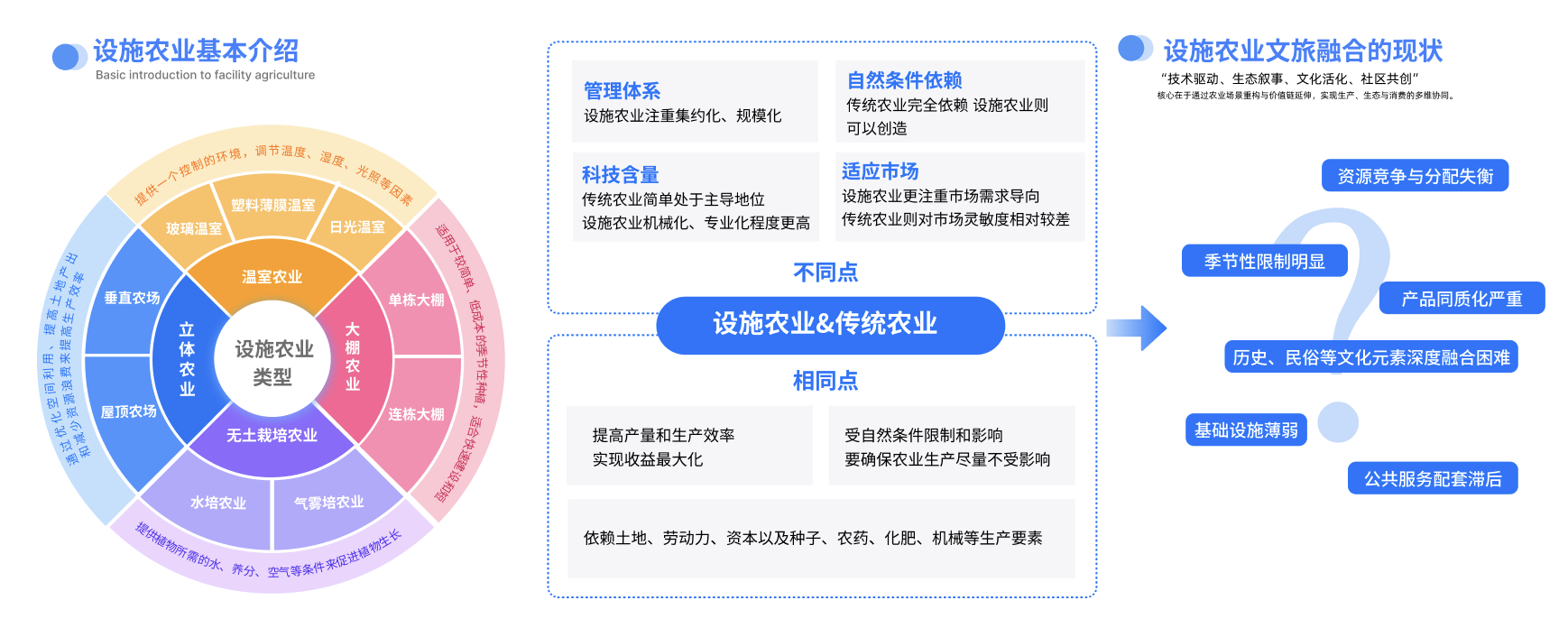

此前,团队成员就国内外设施农业基本情况,大棚造型类型与影响因素、农文旅融合现状等展开桌面调研,总结整理了《设施农业全景发展白皮书》,初步发现当前融合过程中存在生产功能单一、数据利用低效、文旅同质化等问题,希望通过本次实地调研,挖掘中西部地区已有设施农业创新案例的借鉴价值,为设计创新与产业升级提供方向。

图 摘自《设施农业全景发展白皮书》截图

走进田野:设施农业的发展图景

本次调研以《设施农业全景发展白皮书》的前沿研究为理论支撑,团队重点关注设施农业在生产集约化、管理智慧化、产业多元化等方面的发展趋势。

调研过程中,成员们通过走访国家成都农业科技中心、中农超级植物工厂、智棚农场等代表性基地,深入了解了我国设施农业在“智能温室、物联网监测、水肥一体化管理、生态循环”等方面的应用与创新。

智棚农业科技公司:智慧物联网的设施先锋

8月11日上午,团队来到智棚农场,在智棚资深客户培训顾问黄波工程师的带领下,参观了公司自主研发生产的传感器、水肥机、消毒机、环控柜等设施农业设备,之后团队来到公司打造的农业种植示范基地,进入大棚进一步了解各农业设备及其控制与溯源系统在蓝莓无土栽培中的应用。这次参观让同学们对设施农业的代表性设备有了直观的认识与了解。

图 黄波工程师带领团队参观公司农业设备与种植示范基地

中农超级植物工厂:未来植物工厂的科技典范

8月12日上午,团队来到中农超级植物工厂,参观其立体栽培模式,了解了LED 人工光照明、精准环境调控、封闭式水循环系统及无土栽培等技术,这里展示了基于都市田园、未来社区、文旅景区、学校和户外等场景的下一代移动式融合场景植物工厂。这些新技术与新形式激发了同学们对未来设施农业场景的想象,与负责人的讨论也让同学们对新技术落地推广中的限制有了思考。

图 团队参观垂直工厂与智慧大棚

国家成都农业科技中心:智慧农业的创新高地

8月15日下午,团队抵达了国家成都农业科技中心。这里是西南地区首个国家现代农业产业科技创新中心,包含创新核心区和综合试验基地两个部分。负责人史老师介绍,中心确定了“3+2+N”的科研方向:“3”即都市农业、智慧农业和功能农业;“2”为循环农业和疫病防控;N为系列相关学科方向。

成员们在这里看到了 8.8 米高、20 层的无人垂直植物工厂—国际首创的智慧农业展示场景。工厂以LED节能灯为光源,采用浅液流种植床进行水培生产,通过物联网智能化管控关键技术,可实现机器人全自动化定植、采收和维护。

图 团队参观国家成都农业科技中心

踏访农场:文旅融合的实践路径

通过实地考察、访谈农场负责人和村民、体验互动式农业旅游项目,成员们总结出当前设施农业文旅融合的若干困境,如文旅项目同质化、科技成果转化不足、数据利用率不高,并梳理了成功案例中的创新做法,包括“智慧农业+沉浸式体验”“产业链延伸+文创开发”“数字游民社区+农旅共创”等。

都江堰猕猴桃基地:一二三产融合的实践

8月11日下午,团队来到都江堰猕猴桃基地,这里不仅是国家级田园综合体的重要组成部分,更是农村一二三产业融合发展的成功典范,成员们在这里看到了以“粮优菜绿猕果花香”为特色的田园综合体面貌,都江堰猕猴桃协会会长晏志强介绍,猕猴桃基地依托当地独特的气候与地理优势,基地规模庞大,采用集约化种植模式。当地通过 “合作社 + 基地 + 农户” 的模式,整合资源,统一技术标准、统一品牌销售,打造了知名的都江堰猕猴桃品牌。同时,基地注重与科研机构合作,引进优良品种,开展种植技术培训,提高农户种植水平。

同学们在这个建设中的田园综合体中看到了行业协会与品牌规划的积极作用,也看到其以在地品种为特色在文旅融合转型中非常大的潜力。

图 团队参观都江堰猕猴桃基地

天府农业博览园:展销模式的三产融合样本

8月13日上午,团队在负责人的带领下参观了天府农业博览园,详细了解园区在精准农业管理、新品种研发及现代设施农业应用等方面的创新成果。作为西南地区重要的农业科技展示与交流平台,天府农博园不仅聚焦现代农业与科技服务,还通过常态化展会与展销活动为农业企业、合作社和农户提供对接市场的机会。在产业融合方面,园区积极推动从育种、种植、加工到销售的一体化发展,并探索“租金+分红”的合作模式,带动村民增收。农博园在农闲期还会组织各类体育赛事、文化活动和农产品展销会,将“展示—体验—消费”串联起来,既活跃了乡村氛围,也为特色农产品开拓了稳定的市场渠道。同时,园区依据各村落的特色定位打造不同主题展区,为农业从业者提供了学习交流的范例。在产业模式上,构建起“农业+科技+文旅”的综合发展路径,推动周边乡村在休闲消费、民宿餐饮等业态上的全面转型。

图 团队参观成都天府农业博览园

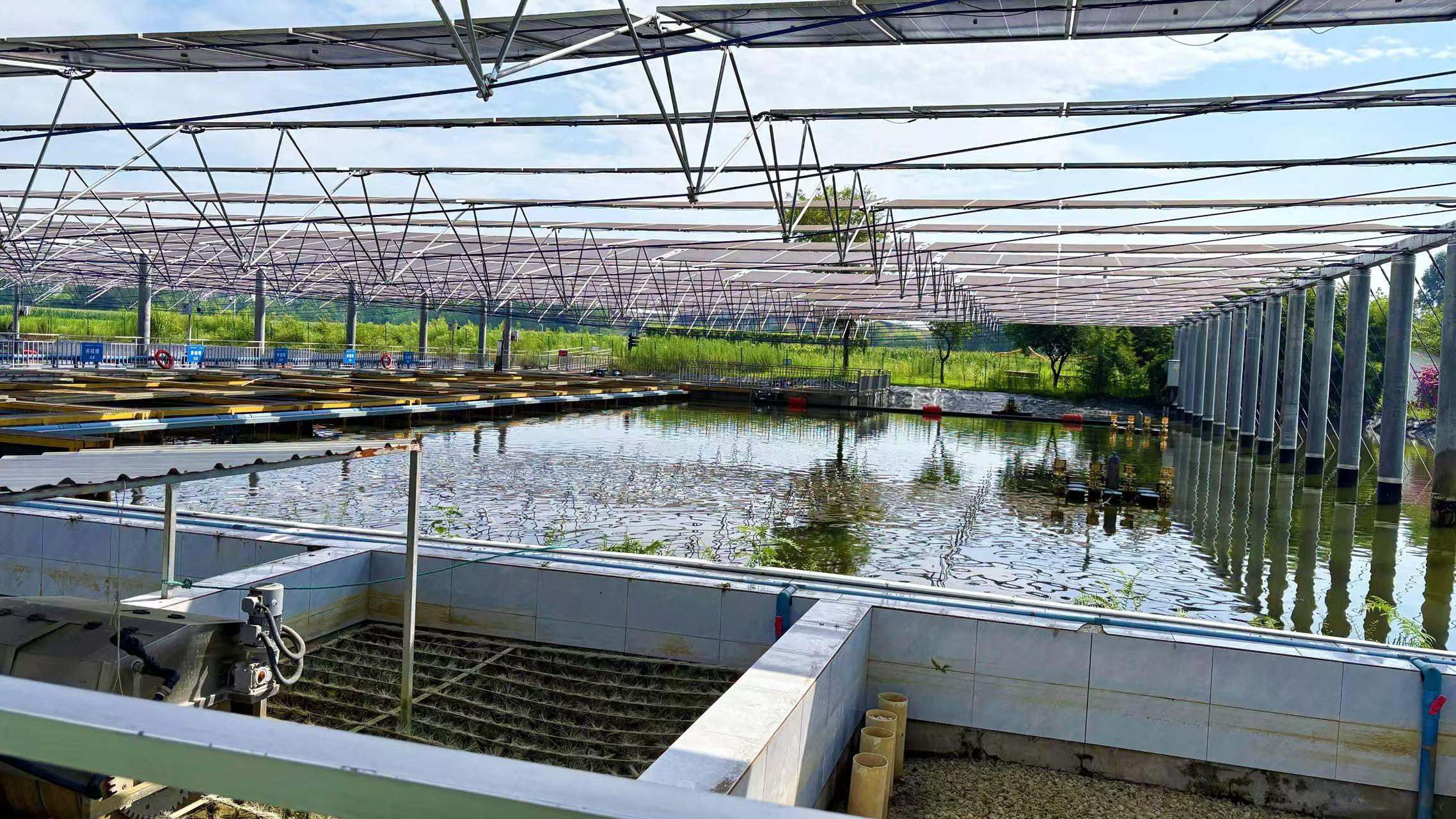

团队还参观了园区内的通威渔光示范园与天府芦笋总部基地。通威渔光示范园集自动化养殖、光伏发电、储能系统及充电桩等设备,通过智慧能源调度技术实现 “渔光荷储充”的智能微网,不但实现了产业叠加和资源共享,更充分践行创新、协调和绿色发展理念,充分发挥了土地的综合利用效益。作为全国首个世界芦笋种质资源圃,天府芦笋总部基地正规划引进院士(专家)工作站,建设芦笋种苗组培实验室,致力于打造集新品种研发、新技术转化与交易于一体的全国性创新平台。

这次参观让同学们对新津农业特色布局有了更多了解,也让同学们学习到展区和先进企业示范与合作在带动农民转型与吸引用户参观消费两方面的可能性。

图 团队参观通威渔光示范园与天府芦笋总部基地

凡朴农场:生态研学的多元实践

8月13日下午,团队先后来到凡朴农场、凡朴生活基地、凡塔西等地,了解到其面向儿童研学、成人团建与中老年摄影等多样场景打造的不同的空间体验与服务模式。通过与学校、旅游团合作及短视频推广,农场实施了多项营销策略,从传统向多元化文旅项目转型。

在与负责人的交流中,团队了解到农场当前主要面临人力资源管理、客户参与度提升以及社交媒体运营等方面的挑战。其发展目标在于通过教育体验促进个人成长、推动社区互动与环境保护,并在未来以创新和更高效的服务模式,为当地经济发展与社会福祉贡献更大力量。凡朴农场充分展示了围绕生态农业与自然环境的资源开发面向不同客户提供所提供的体验的灵活性,在商业模式上给同学们以很多启发。

图 团队参观凡朴农场

城乡融合:交流分享与议题碰撞

天星村:数字游民与在地居民共生地

8月12日下午,团队来到了天星村,天星村花木编艺是第七批成都市非物质文化遗产代表性项目,天星村通过发展“数字游民”和花木编艺推动新时代和美乡村建设。共招引培养了主理人13名,吸引500余人次数字游民来村入驻。天星村先后孵化了“食事社”“拾六学院”“三行一术”等企业10家,已建成并投运创舍、匠坊、在野等多处空间载体,打造集会务、餐饮、住宿、购物、研学等于一体的“林盘+”多元消费场景。

在天星村主理人的介绍中,团队了解到该村以可持续生态系统为驱动力,构建城乡价值交换的方法论,并通过对生态、生活与工作系统的持续投入,逐步推动形成可持续的经济体系。不同于其他的数字游民社区,天星村依托岚星生态农旅有限公司的运营,积极与政府、村集体等达成良好合作,鼓励新老村民盘活闲置资源、创新创业,把重心放在培育乡村新质生产力上。

团队有幸聆听了温江区政协委员顾毓敏老师关于其创业历程与乡村振兴思考的分享。顾老师分别从政府需要和市场需求角度回顾了自己为什么要重视运营而非快进快出的开发销售模式。她强调,在乡村,从人才、社区到产业链等,都不仅仅是一门生意,各要素之间互相影响,需要结合在地,做整个系统的激活,培养社区的韧性,必须以共同富裕作为底层逻辑。在这种理想下,顾老师还透露了未来将尝试进一步与高校、金融机构合作,同时于新老村民共益模式上深耕。

图 团队参观天星村

铁牛村:未来乡村的共创实验场

8月14日下午 团队来到铁牛村,在设计师思含与三文鱼的介绍下,初步了解了铁牛村这几年的转变。铁牛村位于四川省成都市蒲江县西来镇,是全国乡村振兴示范村和成都首批未来公园社区试点。作为「六次产业」实践标杆,该村以 9900 亩柑橘林为基底,通过「有机肥替代化肥、绿色防控替代化学防治」的「两个替代」生态种植模式,打造出单价达 20 元 / 公斤的「零农残」丑橘品牌,并延伸出阿柑果酒、巧克力、米花糖等 20 余种深加工产品。其核心创新在于构建「新村民企业 + 村企联合体 + 技术机构 + 农户」的四方合作机制,吸引 70 余名来自北上广深的城市人才(含海归建筑师、营销专家)常驻,带动 10 余户果农亩产增收超万元。

当日,更多乡村议题在阿柑生态社区分享会上展开,铁牛村总规划师,阿柑生态社区代表施国平老师分享了他从明月村到铁牛村的缘分与契机以及从建筑师到生态实验者的心路历程。

铁牛村的有志青年与湖大学子展开了更深入的对话与探讨,不同学科的议题相互碰撞,延伸出更多的乡村可能性。

孟晗老师就“社区货币和转型城镇”进行了社区创生设计主题分享,通过Mayu社区为例的社区货币案例解析,传递了一个重要的理念:社区是一个共生网络,互助比计较得失更重要。此次分享引发了村民们对“人情货币”在铁牛村落地的畅想——未来或许会出现专属的“牛币”,让乡村共建共享焕发更多活力。

8月15日上午, 铁牛村徐书记给同学们分享了在他视角下的铁牛村,从 04 年开始当村干部的书记带领着他的乡村建筑队伍,用一系列创新的措施推动着铁牛村走在全国乡村旅游的前列。书记敢为人先的创新精神为铁牛村带来了从乡村振兴示范村到新村民入驻等诸多的机遇。徐书记强调,铁牛村的成功不是一天两天,而是二十多年的持续努力,通过组织关心和村民的努力,乡村振兴二十字方针就一定会完成。

图 团队在阿柑生态社区分享会上交流学习

本次调研不仅帮助团队成员直观理解了设施农业在推动乡村产业升级、促进农民增收、带动区域文旅发展的重大价值,也为后续的创新设计方案奠定了坚实的实践基础。通过“空间重构—数据赋能—体验升级”的系统方法,团队计划提出兼顾生产功能、生态保护与文化叙事的设施农业创新设计思路,助力乡村振兴战略落地见效。

湖南大学设计艺术学院始终鼓励青年学子将所学知识应用于社会实践,服务地方发展。此次“三下乡”活动不仅锻炼了团队的调研与实践能力,更激发了青年学生投身乡村振兴、贡献智慧与力量的使命感。

湖南大学设计艺术学院主导的“新通道”设计与社会创新项目聚焦乡村时代前沿问题,自2009年起,深入湖南通道、重庆酉阳、湖南隆回、四川雅安、新疆喀什、青海玉树、内蒙古呼伦贝尔、云南香格里拉地区的多个乡村,开展了由15个国家、400多位设计师参与的大规模的社会实验,项目组完成了包括织锦、挑花、建筑、年画、山歌、阳戏、编织、造纸等100多项非遗传承人的访谈和田野考察,并在此基础上完成了数位的影像纪录和数据库建设,将传统智慧转化为设计知识,以共创设计的方式完成了300多项“非遗·再造”的产品设计,创新文化内涵与传播形式,形成多元化发展的文化生态,延续乡村文化价值体系的传承。

“新通道”项目在乡村振兴领域的合作模式与学术总结《社会转型与乡村文化建设中的设计参与》获第九届高等学校科学研究优秀成果奖一等奖,具有良好的示范效应。近年来,“新通道”项目聚焦新农创与城乡融合等议题,在智慧农业、农文旅融合发展、生态社区与城乡互动领域持续探索,举办了“新通道·新农创”未来乡村两岸联合课程、“作为桥:城乡互动中的设计参与”两岸实践者研讨会、“高校非遗(文创)帮扶联盟经验交流会等多个项目。

图文|任嘉 卓一群 棚友智农新青年小队

编辑|任嘉 卓一群

审核|孟晗