- Details

-

2011-12-23

一、竞赛目的

1、 以创新设计智慧探讨工业废料“升级利用” 的最佳途径,以“减少(Reduce)”、“再利用(Reuse)”、“循环(Recycling)”的三原则为准绳,大力推动低碳思想与“生态设计(Eco Design)”的传播与应用。

2、 直接用工业废料创作设计有市场推广价值的作品,转化为社会广泛接受的文明价值与经济价值。

3、 合作企业通过参与此项目探求以创新设计的方法,建立循环利用工业废料的最佳环保和节能发展平台,探索商业化生产与流通的新模式,并为创建自身的低碳商品品牌奠定基础。

4、 参赛学生将参与主题工作坊,以工业废料在现场制作完成作品实物;举办参赛作品公开展览;优秀成果可被企业投产;全程媒体跟踪报道,让更多中国企业了解工业设计能成为一种“低碳经济”时代的创新解决方案。

5、 中英12所设计院校的参赛学生在充分了解中国企业提供的废弃物料基础上进行创新设计协作,分享低碳可持续设计的知识与创新方法,增进学生间的团队合作精神、专业技能与语言交流能力,建立两国高校间的联系,促进各方面的学术交流与合作。

二、竞赛名称

环境未来—中英高校低碳设计竞赛

Environment Future:

China & Britain Universities Low Carbon Design Competition

三、竞赛组织

主办: 英国大使馆文化教育处(British Council,下称 BC)

广州市低碳产业协会

广州美术学院工业设计学院

广州市万绿达集团有限公司

协办: 中国社会创新与可持续设计联盟(DESIS-CHINA)

广东省工业设计协会

媒体: CCTV、GDTV 等电视媒体,《羊城晚报》、《南方都市报》等报纸媒体,《设计》、《艺术与设计》等专业杂志,《视觉同盟》、《设计在线》等专业网络媒体

四、参赛资格

本赛事为邀请赛形式,由组委会邀请中国DESIS-CHINA 的6所设计院校,英国6所设计院校共同完成,被邀请的各个院校的在读本科生、硕士生、博士生均可以参与此次邀请赛。

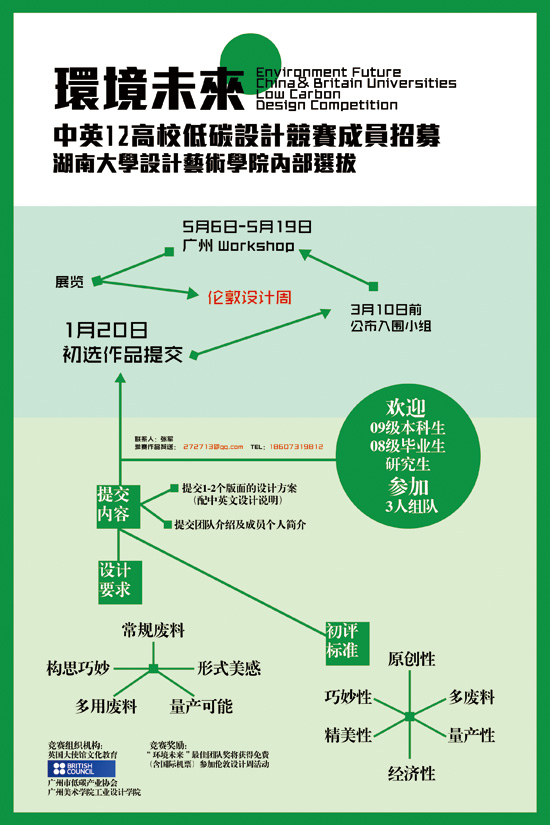

五、竞赛流程

本赛事分为“初赛”与“复赛”两个阶段进行。

1、初赛

初赛为各参赛院校自主组建若干参赛团队,每支团队完成低碳设计作品不少于3件,各参赛院校自主进行内部的设计评选,选出优秀团队一组参加复赛。

A、 参赛时间:

● 2011年12月20日前,中英双方学校各自由责任教师推荐学生参加,各校可自定简单的报名、筛选流程;

● 2012年01月10日前,由组委会成立的一个3人中方专家组(由童慧明教授担任组长,同济大学、湖南大学各委派一名教授参加)对有可能有超出6所的英国学校进行筛选,确定最终参加活动的英方学校,由BC通知参赛学校与学生;

● 2012年1月20日前,中、英参赛院校各自进行内部设计评选(见“初评标准”),

产生一支由3名学生,1名教师组成的获胜团队(作为东道主的广州美术学院产生2支团队),并将带队导师、参赛学生的简况表发送至组委会。

● 2012年3月10日前,组委会根据参赛学生的简历将中英学生混和编制出工作坊复赛期间的新团队小组(共13组),并指定各组领队老师(共13人),公布分组情况,师生通过网络建立联系,开始讨论新团队合作的有关事项。

B、设计要求

● 常规废料——各参赛院校分别组织各自学生利用当地常见的、具有典型性的、可批量化回收的常规废弃物进行再利用设计,废弃物种类以及属性等不受任何限制。

● 构思巧妙——充分考虑并利用废弃物材料的属性,结合功能以及使用方式等各环节进行构思巧妙的综合创新设计。

● 形式美感——作品具备较强的生活情趣、新颖性与形式美感。

● 多用废料——尽可能多地使用废弃物作为材料,作品既可以为某类废弃物的各种类型方式的利用,也可以是各类废弃物的综合利用,废弃物在整个作品中所占的比例将成为评判的标准之一。

● 量产可能——作品尽可能考虑批量化生产,同时要考虑作品的成本与使用功效间的核算,尽可能以较低成本解决具有实际意义的问题、创造使用功能。

● 3件实物——每组提交不少于3件实物作品的图片与展板文件(图版要求另行通知),它们既可以是系列化设计,也可以是互不关联的设计。

● 演示模式——每件作品均需以设计过程和最终作品的照片为素材制作完成参加初赛评选的演示文件或多媒体文件(时长不超过 5 分钟),作为初评的主要依据与终评的参考资料。

C、初评标准

由各个院校负责初评本校的小组参赛作品,选拔出参加广州工作坊的小组与作品。各院校胜出的小组应将作品制作完整的演示文件到工作坊现场作汇报演讲。初选作品汇报与工作坊两周内完成的作品将成为最终评奖的综合评价内容。

初评标准如下:

● 原创性——作品的原始创新程度,产品的功能及形式美感。

● 巧妙性——巧妙利用废弃物材料的特性,令作品的功能与形式等各设计要素高度融合。

● 多废料——尽可能多用废弃物的比例。

● 精美性——对各类废弃物的使用恰当、特点突出并具有完美的成品精致效果。

● 量产性——具有量产和大规模制作的可能性,是否具有产业推广价值与社会意义。

● 经济性——产品自身价值感远超制作及加工成本、比废料回收为原料的价值高。

2、复赛

● 12院校选出的13支团队聚集广州美术学院,以主办方提供的30种废弃材料与自选的辅助材料进行低碳设计。

● 中国6院校师生赴广州参与工作坊的交通费由组委会提供,所有中英师生在穗期间(两周、15天)的食宿费用统一由组委会提供,并向每位学生提供500元人民币的实物制作购买辅料费用补贴。

● 组委会将组织评委依据初赛与复赛的两次设计进行最终评选,选出各类奖项。

A、 参赛时间:

● 2012年2月20日前,组委会向中英参赛学生发放主办方提供的 30 种工业废弃材料的有关情况与资讯,进行个人作品的创意构思与方案完善,同时通过网络与国际新团队的指导教师、成员建立联系,讨论新团队合作的有关事项。

● 2012年4月10日前,中英各参赛学生向大赛专用邮箱发送邮件,列出所选用的工业废弃材料种类、数量(件数或重量),供组委会统计并备料。

● 2012年5月6-19日,13支团队聚集广州美术学院昌岗校区,在工业设计学院研究生教学区参加为期两周的设计工作坊,在原带队教师与新组建国际团队的导师带领下,展开学习、交流活动并在两周内分两个阶段制作完成个人作品与团队作品。

B、设计要求

● 组委会委托广州万绿达物资回收有限公司提供企业常规废弃物30种,广州美术学院工业设计学院事先对废弃物进行样本采集并制作相关资料信息,建立详细的材料数据库,供参赛团队材料选择。

● 使用组委会提供的废弃物样本数据和实际材料进行再利用设计,可多种材料综合利用,种类数量不限,废弃物使用量在整个作品中所占的比例将成为评判的标准之一。

● 合理运用各种废弃材料的属性,综合考虑功能及各类设计要素,创意构思巧妙,并有较强的形式美感。

● 尽可能考虑批量化生产或大规模制造,并对材料成本与使用功效进行核算,尽可能以较低成本解决具有实际意义的功能创新。

● 作品尺寸不大于 长1M×宽1M×高1M,有较高制作精度和良好的整体视觉效果。

● 每名参赛选手在第一周内利用非团队工作时间完成1件设计作品,并以实物方式呈现。

● 在第二周内中英学生混编而成新团队,每支团队合作完成1件设计作品,并以实物方式呈现。

C、复赛评选标准

● 指定废料——是否使用组委会提供的废弃物数据库中的材料进行设计,并尽可能多用。

● 原创巧妙——作品的原始创新程度高,巧妙利用废弃物材料的特性,功能与形式等各设计要素高度融合。

● 精美度高——各类废弃物的使用恰当、特点突出并具有完美的产品功能及形式美感精致效果。

● 量产性强——具有量产和大规模制作的可能性,产品自身价值感远超废料回收为原料的价值,具有产业推广价值与社会意义。

● 团队合作——中英学生团队合作程度与表现。

六、 评委与评选

由专家组选定工作坊5位导师与特聘的2位评委共 7 人组成的评委会(人选待定),于2012年5月18日(周五)19:00-21:30 在展览现场进行评选,根据初选作品PPT汇报与工作坊作品实物展示两项设计作为评选标准,产生各类获奖作品。

七、 奖励

本竞赛奖励方式如下:

1、奖金与考察

● “环境未来”最佳团队奖1支,奖金人民币 6000元,颁发获奖证书,中方指导教师和学生并获得免费(含国际机票)参加伦敦设计周活动奖励。

● “环境未来”优秀团队奖2支,各奖励人民币3000 元,颁发获奖证书,中方指导教师和学生获得参加伦敦设计周活动奖励,除国际机票外其它费用全免;

● “环境未来”优秀个人奖6名, 各奖励人民币2000元,颁发获奖证书,中方获奖学生获得参加伦敦设计周活动奖励,除国际机票外其它费用全免;

● 所有至广州参加工作坊的学生均获得由主办方颁发的相应奖项证书。

2、公开展览

● 所有参加工作坊的 39 名学生之初赛胜出的作品图版、在工作坊期间完成的作品实物、新团队合作完成的共 52件作品实物,均参加于 2011年5月19日起在广州美术学院“岭南画派纪念馆”开幕的本竞赛成果公开展览,展期7天。

● 所有在上述展览中公开展出的作品将由组委会编辑出版中英双语的出版物,并免费赠送给每位参赛学生3 册。

八、主办方声明

1、 各参赛院校所评选胜出的小组作品必须为原创,且未参加任何其他类设计竞赛、展览以及公开发表。

2、 初选胜出的作品以及工作坊完成的作品若因抄袭而引起法律纠纷,将由作品团队所属院校或设计者本人负责,组委会有权取消该团队或设计者的参赛资格以及所获得的各类奖项。

3、 各参赛院校代表队初选作品与工作坊设计作品在比赛活动最终结束前不得公开发表或以任何方式展示展览。

4、 初选胜出的作品所有权归各院校参赛团队或设计者本人所有,组委会有权使用该类作品进行展览、报道、编辑出版物等展示和宣传活动。

5、 在工作坊期间完成的作品著作权、署名权归参赛者团队或设计者本人与组委会共同享有,组委会有权使用该类作品进行展览、报道、编辑出版物等展示和宣传活动,并对其中具有量产可行性的优秀作品拥有完善、修改、投产的独家权益。

湖南大学设计艺术学院内部选拔联系人:张军老师 电话:18607319812 参赛作品发送:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.