2025年9月24日至27日,由湖南大学、数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室主办的“人工智能+”驱动的文化和科技融合研讨会在长沙召开。文化和旅游部科技教育司一级巡视员汪黎明,湖南大学党委常委、副校长姜潮出席研讨会并致辞。来自全国33家文化和旅游部重点实验室的代表以及相关高校、科研院所的专家学者共60余人参会。

作为国家科技创新体系的重要组成部分,文化和旅游部重点实验室自2014年启动首批建设以来,目前已发展至33家,形成了点面结合、协同推进的良好格局。本次活动以“‘人工智能+’驱动的文化与科技深度融合”为主题,围绕科技创新如何释放文化资源潜力、文化价值如何赋能科技应用展开研讨。通过搭建高水平交流平台,汇聚全国文化和旅游部重点实验室的核心科研力量,集中展示最新研究成果,探讨前沿发展趋势,推动务实合作,为文化和科技融合注入新动能、贡献新智慧。

第一站 学府匠心

9月25日上午,参会人员先后走进湖南大学设计艺术学院、数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室、岳麓书院参观考察,现场观摩实验室成果展示,并与科研团队展开深入交流。湖南大学设计艺术学院院长、数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室主任季铁,副主任刘芳、肖懿向与会专家详细介绍了实验室建设情况与最新成果。

参会人员现场考察

数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室展厅

第二站 智汇分享

9月25日下午,与会人员齐聚湖南大学麓山实验室报告厅展开学术研讨,深入交流文化和旅游部重点实验室建设经验,听取特邀专家带来的前瞻洞察与实践分享。

汪黎明在致辞中指出,党的二十届三中全会明确提出要加快推进文化与科技深度融合,支持新型文化业态发展,文化和旅游部重点实验室正是这一战略的重要支撑力量。近年来,各实验室建设成效显著,在科研攻关、成果转化、人才聚集等方面取得了系列标志性成果。希望各实验室未来要聚焦行业痛点,开展原创性、突破性研究,加强开放共享,树立品牌意识,强化资源保障,进一步为文化和旅游高质量发展提供坚实支撑。他勉励各实验室勇于创新,推动文化科技融合,为建设文化强国贡献力量。

文化和旅游部科技教育司一级巡视员汪黎明致辞

姜潮在致辞中表示,湖南大学高度重视人文社会科学与自然科学的交叉融合,在文化传承、智能技术、数字创意等领域积极探索,搭建多学科协同的科研平台。湖南大学通过数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室,将在资源共享、人才培养、科研攻关等方面与兄弟单位加强合作,努力打造开放、协同、创新的实验室体系。

湖南大学党委常委、副校长姜潮致辞

季铁在讲话中介绍了本次活动的筹备与组织情况。他表示,本次活动标志设计“火”不仅是视觉符号,更寓意着创新激情与科研能量。文化与科技的融合需要科学视角去发现日常中的新价值,这也是实验室建设和学术交流的重要动力。希望通过本次活动探索建立实验室的常态化学术交流机制,推动不同高校和机构之间的长期互动与合作,打造持续创新的平台,携手努力共同点燃文化与科技融合的“火种”。

湖南大学设计艺术学院院长、数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室主任季铁致欢迎辞

优秀实验室经验介绍

在优秀实验室经验介绍环节,文化品牌评测技术文化和旅游部重点实验室副主任宋洋洋担任主持,5家获评优秀的文化和旅游部重点实验室代表详细介绍了各实验室建设成果及经验。

文化品牌评测技术文化和旅游部重点实验室副主任宋洋洋主持

视听技术与智能控制系统文化和旅游部重点实验室副主任蒋玉暕介绍,作为2014年成立的首批重点实验室之一,实验室面向演艺场景探索全链条科技创新,研究方向涵盖舞台效果与视听融合、信息分析与计算呈现、数字文化处理与智能控制等。近年来,实验室研发的混合现实观演系统已在大英古城、华山泥湖等项目中应用,并获文旅部优秀案例,自主研发的智能控制系统为北京冬奥会提供了技术支持。他强调,实验室坚持“真问题、真研究、真成果”,打造“大品牌、大团队、大项目”,通过多学科交叉不断提升创新力,致力于建设文旅领域科技高地,推动文化数字化与文旅融合发展。

视听技术与智能控制系统文化和旅游部重点实验室副主任蒋玉暕进行分享

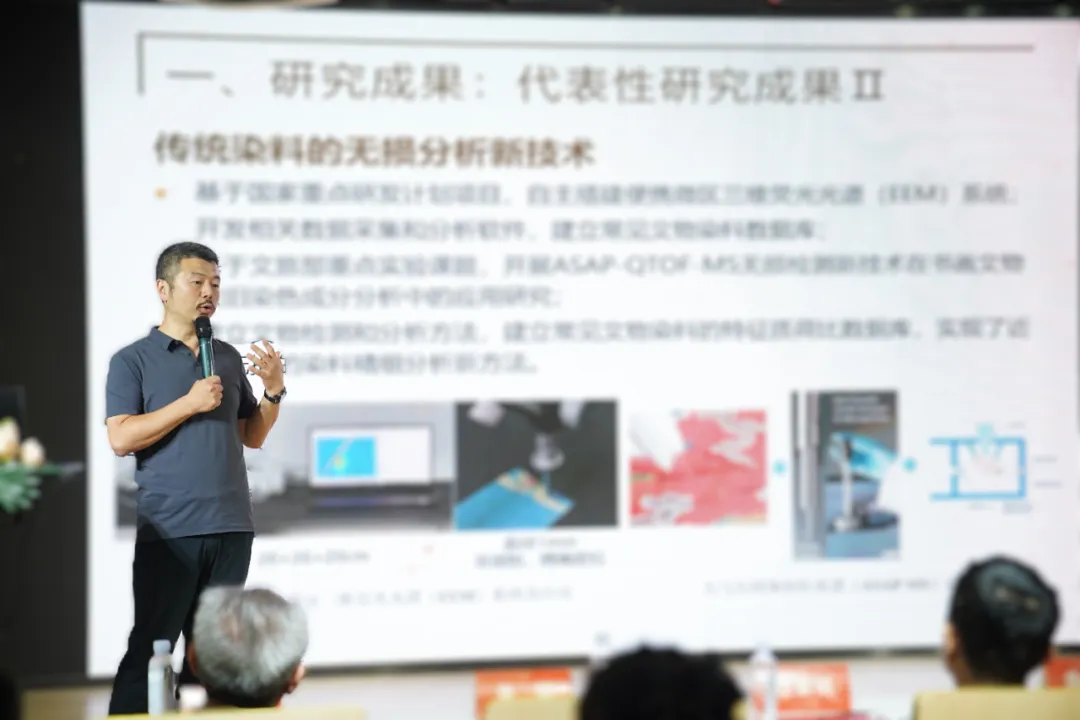

书画保护文化和旅游部重点实验室主任雷勇以《中国书画的科学分析与保护研究》为题,介绍该实验室依托故宫博物院,以推动书画保护研究、传承文化为使命,深挖故宫藏品价值、突破技术难题。近年来实验室重视无损科技与书画保护的交叉融合,在多领域探索并搭建科研平台。他强调,书画是民族文化珍贵载体,科技是文物保护关键支撑,推动二者深度融合意义重大,实验室将依托自主核心技术与兄弟单位加强合作,打造开放协同的研究体系。

书画保护文化和旅游部重点实验室主任雷勇进行分享

光影交互服务技术文化和旅游部重点实验室主任蔡新元在研讨会上介绍,以“让世界用光来看待中国”为愿景,实验室自2016年建设以来锚定文化科技融合,推动光影技术在城市空间应用,近年来拓展至数字化场景营造等领域。他强调,光影技术是文化与城市空间的纽带,能推动夜间经济与产业升级,“四新”导向下打造新兴文化消费产品是核心方向。实验室获得多项国家级重点项目,产出丰富成果,在全国打造了如“夜上黄鹤楼”等超100场光影秀。

光影交互服务技术文化和旅游部重点实验室主任蔡新元进行分享

冰雪旅游场地装备与智能服务技术文化和旅游部重点实验室主任辛本禄介绍,该实验室以冰雪经济为核心,从软科学与硬技术双方向发力,已发布中国冰雪经济发展指数、滑雪度假区竞争力指数等成果。硬技术方面,在冰雪材料、柔性可穿戴设备、仿生机械运载及智慧雪场监控等领域开展研发。同时,实验室正推进全国冰雪大数据中心建设,与康辉集团等企业加强合作。未来计划依托三个中心,以 “软科学 + 硬技术” 融合为支撑,打造国内领先、国际知名的冰雪领域实验室。

冰雪旅游场地装备与智能服务技术文化和旅游部重点实验室主任辛本禄进行分享

数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室副主任刘芳介绍实验室建设情况。实验室由湖南大学设计艺术学院牵头组建,自2021年成立以来,实验室聚焦AI+背景下的“数据汇聚、文化感知、智能生成、版权保护、交互体验”能力建设,以“数据-工具-平台”为创新路径,围绕中国风格数字文化资源开发共享技术、数字文化创意智能设计技术、数字文化体验与服务技术三个关键方向,构建面向未来智能设计的“数字文化创新生态”,形成中国特色、中国风格、中国气派的设计4.0数据和技术支撑体系,促进文化与科技的深度融合。

数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室副主任刘芳介绍实验室建设情况

专家主旨演讲

在主旨演讲环节,视听技术与智能控制系统文化和旅游部重点实验室主任蒋伟担任主持,7位专家围绕文化与科技融合等展开多维度探讨,带来多个精彩的主题报告。

视听技术与智能控制系统文化和旅游部重点实验室主任蒋伟主持

文化品牌评测技术文化和旅游部重点实验室副主任宋洋洋讲述《“十五五”时期文化科技融合的重点、焦点与趋势》,深入剖析了文化产业发展相关问题与创新思路。他指出,过去十年科技是文化产业第一增长动力,面对当前动能切换挑战,短视频、直播占据的市场业态,互联网过度发展对实体空间造成冲击等问题,文化科技融合需突破传统模式,文化应成为中国制造价值放大器。在文化需求层面,人口结构变化使文化旅游需求转向生活方式与情感价值,超级个体崛起改变文化生产模式,沉浸式空间建设需避免技术喧宾夺主。

文化品牌评测技术文化和旅游部重点实验室副主任宋洋洋发表主旨演讲

建筑文化遗产传承信息技术文化和旅游部重点实验室主任张玉坤以《长城的整体性研究与数字化》为题,介绍其团队深耕长城研究 20 余年,在国家自然科学基金项目支持下起步,通过调研发现北方堡寨与长城防御体系相关后,逐步开展长城系统的科研工作。团队在研究中 “软硬兼施”,早期改装航模实现航拍,后引入全地形车等设备,提出长城 “巨系统” 概念,构建理论技术体系,划分边墙、支持聚落等系统构成,建成多朝代全域祭祀数据库、全线图像三维数据库。

建筑文化遗产传承信息技术文化和旅游部重点实验室主任张玉坤发表主旨演讲

中国丝绸博物馆馆长季晓芬讲述《以新理念、新技术、新平台推动传统文化艺术资源的活化与传播——来自中国丝绸博物馆的实践案例》,介绍了近年来中国丝绸博物馆的代表性实践成果。中国丝绸博物馆,积极探索公共文化服务的新路径。自2021年起,联合多国文博机构共建“丝绸之路数字博物馆”,打造集收藏、展示、教育、策展为一体的国际化的共享平台。并尝试将传统纹样和数字科技相融合,让传统纹样在数字空间中焕发新生。季晓芬强调,丝绸之路精神的核心是东西方文明的交流互鉴,中国丝绸博物馆期待与更多专家和机构携手合作,将文物与非遗资源活化,传承丝绸之路精神,共同赋能美好生活。

中国丝绸博物馆馆长季晓芬发表主旨演讲

数字演艺集成创新文化和旅游部重点实验室主任沈倩以《走向数字演艺新世界》为题,分享聚焦数字技术赋能演艺新形态的探索与实践,介绍了沉浸式戏曲创新项目《黛玉葬花》、国内首个机器人戏剧《巨物之城》、“机器人博士”趣味探索等多个代表性案例,为科技与演艺的深度融合提供了全新范式。团队也正在持续探索新的呈现方式,例如 将AI全方位介入演艺创作,后续会将相关作品推向市场,真正保持与产业的紧密连接。

数字演艺集成创新文化和旅游部重点实验室主任沈倩发表主旨演讲

海岛旅游资源数据挖掘与监测预警技术文化和旅游部重点实验室主任廖民生发表报告《人工智能助力海岛旅游高质量发展》。他指出,AI 技术正逐步嵌入海岛旅游全链条,从VR沉浸式体验到个性化旅游路线推荐,海岛旅游消费场景体验逐渐提升。从智能导览到无人交通、智能预约等,AI 正在重塑旅游效率与服务模式。在人才培养层面,AI的到来不仅是冲击,更是机遇,要培养更多具备创新思维的应用型专业人才。

海岛旅游资源数据挖掘与监测预警技术文化和旅游部重点实验室主任廖民生发表主旨演讲

闽台非遗文化数字化保护与智能处理文化和旅游部重点实验室副主任姚俊峰以《闽台非遗文化数字基因库建设》为题,系统介绍了“闽台非遗文化数字基因库建设”项目的整体框架与阶段性成果。他指出,项目的核心思路分为三个层次:其一,搭建非遗数据库,汇总整理闽台非遗数据;其二,借鉴生物学基因的理念,将非遗要素解构为“显性基因”与“隐性基因”,进而建立非遗数字基因库;其三,基于知识图谱的方法,揭示文化要素间的深层联系,逐步推动非遗向数字资产的转化,创造社会价值。

闽台非遗文化数字化保护与智能处理文化和旅游部重点实验室副主任姚俊峰发表主旨演讲

数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室学术委员会主任、清华大学未来实验室主任徐迎庆以《学科交叉与设计创新》为题展开深度分享。他指出,科研要关注成果能否落地应用、服务国家战略与社会需求,真正为产业和经济创造价值。并介绍了包括面向视障群体的无障碍应用设计、智慧人居、文化遗产数字化、气味感知与计算、未来营养美食创新等多个方向的创新实践。这些探索既回应了当下社会的现实需求,更瞄准国际前沿。

数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室学术委员会主任、清华大学未来实验室主任徐迎庆发表主旨演讲

第三站 融合之旅

9月26日至27日,与会专家踏上文化与科技的调研之行。从珍藏瑰宝的湖南博物院,到充满创新活力的马栏山视频文创产业园,沉浸式体验文化科技融合发展的创新成果,探寻人工智能与文化科技融合的前沿动态与发展模式。观看了由湖南博物院、湖南省京剧保护传承中心联合出品的《一念·辛追梦》马王堆复原动态展,并参观了湖南博物院;之后去往芒果未来艺术中心与马栏山创智园调研文化科技。

与会专家在湖南博物院观看《一念·辛追梦》马王堆复原动态展

与会专家在湖南博物院调研文化科技

与会专家调研芒果未来艺术中心

与会专家调研马栏山创智园