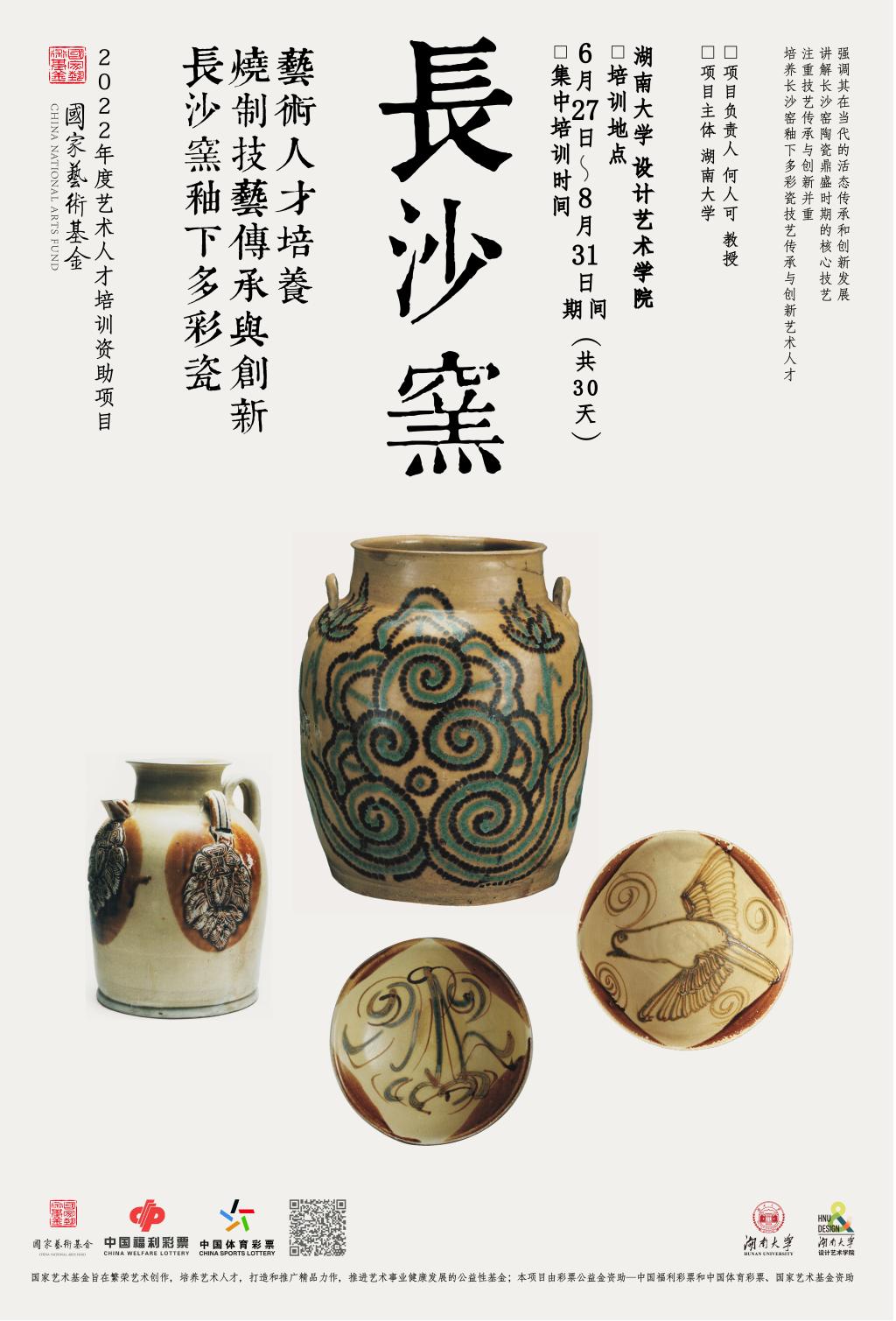

由国家艺术基金立项资助、湖南大学承办、何人可教授担任负责人的国家艺术基金2022年度艺术人才培训资助项目“长沙窑釉下多彩瓷烧制技艺传承与创新艺术人才培养”的知识学习阶段、技艺学习阶段系列课程,于6月27日至7月13日顺利进行。

参与本阶段的授课专家有(按授课时间排序):湖南大学设计艺术学院何人可教授、北京大学考古文博学院齐东方教授、长沙博物馆王立华馆长、湖南师范大学历史文化学院李建毛教授、新华联长沙窑博物馆林细安馆长、湖南大学设计艺术学院李辉副教授、湖南大学设计艺术学院易军副教授、中国工美行业艺术大师胡武强、长沙窑铜官陶瓷烧制技艺国家级非遗传承人刘坤庭、长沙理工大学设计艺术学院刘兆明教授、湖南大学副教授级工艺美术师张小兰、铜官“826”艺术馆吴小平馆长、湖南大学设计艺术学院院长季铁教授、清华大学美术学院李正安教授、湖南大学设计艺术学院刘浪副教授、长沙理工大学设计艺术学院肖小裘教授、北京大学艺术学院郑岩教授、湖南大学设计艺术学院王宝升副教授。

知识学习阶段和技艺学习阶段课程安排

6月27日,湖南大学设计艺术学院何人可教授首先作《长沙窑与丝绸之路跨文化设计》的专题讲座开启知识学习阶段,探究在跨文化视角下中国与西亚地区在设计领域的融合与交流。何人可教授分享了其团队重走海上丝绸之路,通过田野实证调查确认了长沙窑异域设计特征的文化源头。他为学员现场展示了长沙窑海上丝绸之路电子交互地图和“黑石号”沉船数字遗产,强调作为中外贸易和文化载体的长沙窑的价值。

何人可老师授课

6月28日上午,北京大学考古文博学院齐东方教授带来《黑石号、长沙窑与丝绸之路》线上专题讲座,详细解读唐朝贸易的中外背景,以水下考古发现确证黑石号航行海上丝绸之路的历史。齐东方教授提出,中外对于商品需求的差异导致在贸易中产生文化交流、吸收、融合甚至误读,这些文化交流方式将会为学术研究和设计提供新思路。

齐东方老师授课

6月28日下午,学员来到长沙博物馆,在王立华馆长的带领下领略设计和制造如何贯穿于石器时代到唐代的长沙发展历程中。王立华馆长根据学员专业背景,就收藏品的工艺、纹饰,甚至展厅布局、材料的使用、色彩的提取与学员们深入交流讨论。参观考察在热烈的探讨氛围中落幕,学员纷纷表示意犹未尽,收获颇丰。

王立华老师讲解长沙窑

6月29日上午,湖南师范大学历史文化学院李建毛教授带来《长沙窑装饰与外销》专题讲座。李建毛教授横向分析介绍了当时中国南北地区陶瓷装饰的区别,总结出长沙窑釉下彩绘、模印贴花、几何纹连珠纹三大装饰特点,并根据历史发现详细介绍长沙窑贴花工艺从不规范到范式成熟的过程,以及长沙窑在外销拓展至内销的过程中为了扩大消费群体在装饰手法上发生的变化。

李建毛老师授课

6月29日下午,新华联长沙窑博物馆林细安馆长带来《千年沉船黑石号,大唐瑰宝长沙窑》专题讲座。他生动讲述自己沿着海上丝绸之路寻访长沙窑的心路历程,实地考察沿途国家对长沙窑的收藏、展示、保护及研究的最新动态。这段历程中的所听所见、收藏之路的艰辛曲折、异域文化的交流碰撞无不让在场学员动容。林细安馆长还邀请收藏家姜华老师带来珍贵的长沙窑收藏品,与学员们近距离参观交流。

林细安老师与姜华老师讲解长沙窑收藏品

6月30日上午,湖南大学设计艺术学院李辉副教授带来《长沙窑古陶瓷设计变迁研究》专题讲座,分享在跨文化视野下对波斯—伊斯兰文化和长沙窑陶瓷在饮食文化、饮食器型、装饰设计、商业设计系统等方面的研究成果,就长沙窑陶瓷创新策略与设计之道与学员们探讨。

李辉老师授课

6月30日下午,湖南大学设计艺术学院易军副教授带来《文化遗产事物原型数字化表征:长沙窑案例》专题讲座,介绍了设计视角下“数字获取-信息处理-文化传播”的文化遗产数字化传承和保护路径。接着,易军副教授带领学员参观数字化表征工作实验室,向学员演示如何利用基于反求技术的扫描工具采集长沙窑三维形态数据资源。

易军老师讲解数字化采集工具

7月1日,项目团队来到铜官镇中国工美行业艺术大师胡武强的工作室,实地学习长沙窑制作技艺。胡武强老师与学员们畅聊长沙窑手艺传承现状,展示真实复刻盛唐陶艺造型、釉料、制窑烧窑的作品。接着,胡武强老师亲力亲为向学员演示长沙窑古法制作工艺,并指导学员体验,与长沙铜官窑的历史和当下零距离接触。

胡武强老师授课

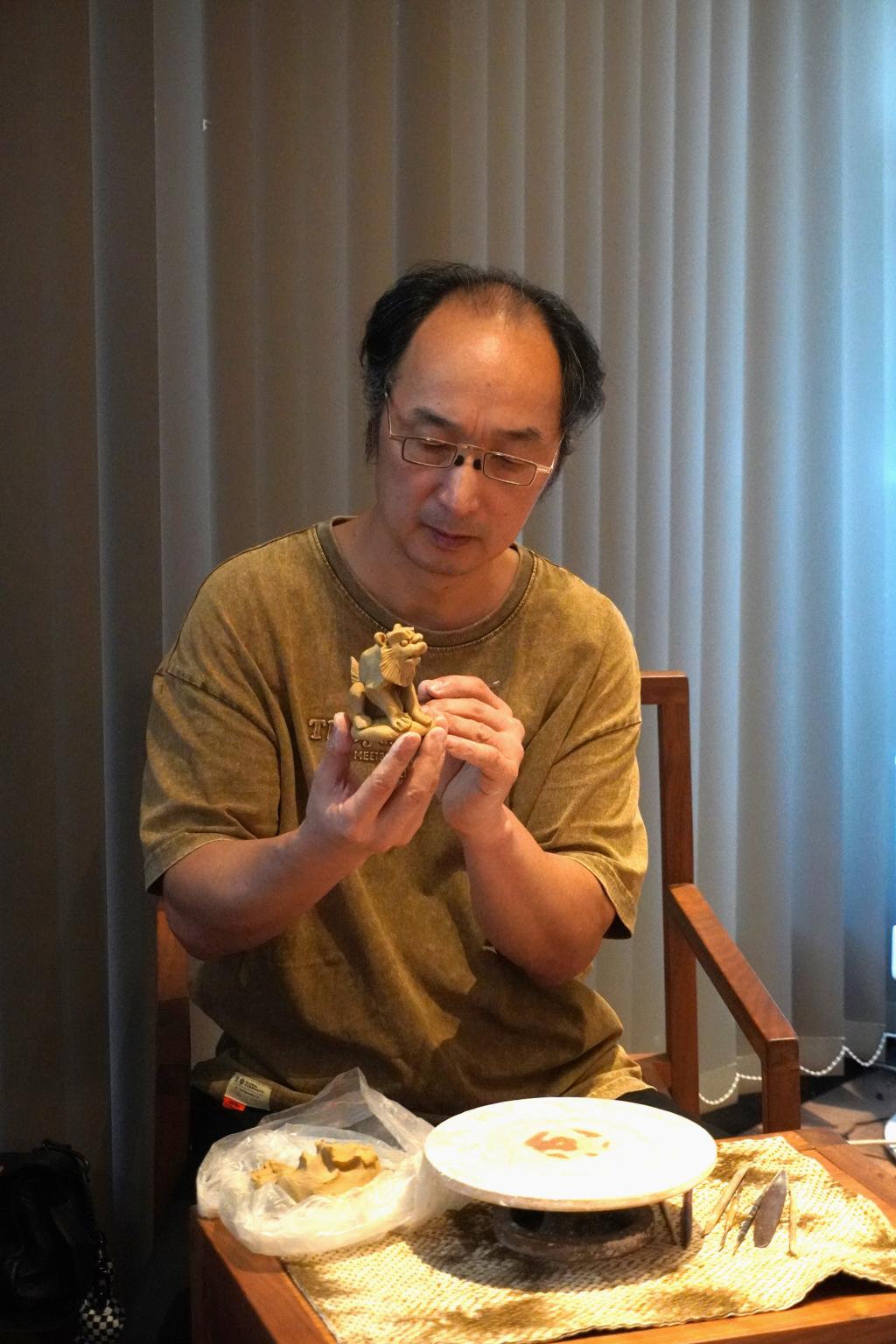

7月2日,项目团队来到“泥人刘”工作室,长沙窑铜官陶瓷技艺国家级非物质文化遗产代表性传承人、“泥人刘”第三代传承人刘坤庭为学员带来精彩讲座。刘坤庭老师通过讲述自己学艺和在陶艺厂工作的经历,将唐代釉下彩风格和雕塑艺术的传承故事娓娓道来。“泥人刘”第四代传承人刘嘉豪老师从品牌创新的角度讲述了 “泥人刘 ”品牌将千年长沙窑传奇 在当今续写的努力,与学员共同探讨文化传承与创新之路 。

刘坤庭老师(上图)、刘嘉豪老师(下图)授课

7月3日上午,项目团队来到长沙理工大学设计艺术学院刘兆明教授的“兆明艺墟”工作室。刘兆明教授向学员分享了自己做创新设计的经历,他依托视觉传达设计专业背景,将绘画雕塑的造型能力与铜官古老的陶艺传承结合起来,创新设计了一系列长沙窑新造型、釉色、装饰。

刘兆明老师授课

7月3日下午,项目团队再次跟随林细安馆长来到长沙铜官窑博物馆。长沙铜官窑博物馆是一座以“诗意的彩瓷”为主题,展现一千两百多年前唐代长沙铜官窑陶瓷文化发展史的专题博物馆。在馆内,学员们跟随引导学习浏览馆内 “千年的积淀”、“瓦渣坪往事”、“土火之艺”、“彩韵唐风”、“世界的长沙窑”五大展厅,感受长沙窑千年的文化和岁月积淀。

项目团队在博物馆前合影留念

7月4日,在刘兆明教授的带领下,学员们登上铜官云母山探寻神秘龙窑。千年以前,沿着湘江而来的陶瓷艺人发现了云母石,于是在此定居兴业。现在,学员们走在由层层叠叠瓷器碎片铺成的云母山道上,俯眺湘江水,穿行于龙窑,体察这里深厚的历史人文气息。继续漫步,学员们便来到高级工艺美术大师周世洪的工作室,与周先生探讨长沙窑仿古和创新设计。

项目团队与刘兆明老师、周世洪老师合影

7月5日上午,湖南大学副教授级工艺美术师张小兰在湖南大学轻工实训中心陶艺馆为学员带来《醴陵釉下五彩装饰艺术研究》专题讲座。张小兰老师为学员讲授“釉”与“彩”的特性,分享自己将所擅长的醴陵高温釉下五彩瓷艺术和现代陶艺塑性手法结合所创造出的一系列陶艺作品,向学员们现场演示醴陵釉下五彩上色技法。

张小兰老师授课

7月5日下午,铜官“826”艺术馆吴小平馆长带来《长沙窑核心技艺知识点》专题讲座。吴小平馆长从2012年开始入驻长沙铜官,潜心研究窑火文化,曾著书讲述长沙窑的历史、传统工艺与技法、贸易和艺术等四大方面内容。课上,吴小平馆长与学员探讨在新时代下如何发掘、讲好长沙窑故事,将长沙窑这个“非遗文化IP”传播出去。吴小平馆长亲自看窑、做窑、烧窑,记录长沙窑风土民俗和历史印记,他热情、严谨的研究精神让学员无不心生敬佩。

学员与吴小平老师合影

7月6日,项目团队来到釉下五彩瓷发源地醴陵。上午,项目团队参观醴陵新世纪陶瓷有限公司生产线,了解标准陶瓷酒瓶的设计生产方式。下午,团队来到醴陵陶瓷博物馆,浏览醴陵陶瓷的前世今生。接着团队还参观考察了陶润艺术馆、瓷谷艺术馆和当地陶艺家工作室,对陶瓷产品和艺术作品的设计制作方法掌握得更加清晰。

项目团队在醴陵考察合影

7月7日,湖南大学设计艺术学院院长季铁教授带来《社会转型中的非遗传承与文化生态》专题讲座,介绍其团队在非遗传承中的成果与经验。季铁教授生动讲述设计艺术学院过往扎根田野、因地制宜的设计与社会创新实践路径,对非遗的传习方式、手工业的创新之路、文化表达和传播的探索和尝试。

季铁老师授课

7月8日,何人可教授带来《基于地域文化的设计创新》专题讲座,介绍新通道项目“发掘文化价值—构建文化数字形态、进行文化赋能和产出” 的数字文化创新过程,讲述团队面向乡村振兴,在数字化、网络化方面为乡村发展带来的机遇,探讨非遗在全球化、智能化引领下的创新生态体系构建过程。

何人可老师授课

7月9日,清华大学美术学院李正安教授带来《长沙窑之联想》和《陶瓷艺术面面观》两场专题讲座。李正安教授在梳理陶瓷艺术发展史中对釉下彩瓷的各类工艺特征、各个时代特点、不同时代成就、多元艺术表现进行了深入解读,又对以釉下彩瓷为历史见证的“海上丝路”做出讲解,并在互动环节面对学员提出的问题做出悉心解答。

李正安老师授课

7月10日,湖南大学设计艺术学院刘浪副教授、长沙理工大学设计艺术学院肖小裘教授(按授课顺序排序)带来《第二师铁门关市公共空间雕塑规划设计》《创作主体的自主性》两场主题讲座,分享自己创作的陶泥雕塑作品,让学员们对陶艺雕塑规划设计有全方位的基础认识。讲座中,肖小裘教授还从主观与客观层面与学员探讨陶泥创作的逻辑和美学。

学员与刘浪老师、肖小裘老师合影

7月11日,北京大学艺术学院郑岩教授带来《龙缸与乌盆—器物中的灵与肉》线上专题讲座。郑岩教授认为从艺术史角度来看器物除了通常意义上完整的艺术作品,还应包括对器物的文字性描述以及在说唱、写作、表演之间不断转换的文本。从清人唐英《龙缸记》与元代以来不断发展的《乌盆记》的文本可以观察到,将人的灵魂、肉体与器物进行意义的关联的做法,既有其特定的文化传统,也与具体的人物与历史背景密切相关。这些讨论很大程度上启发了学员们在学习中留意观察艺术作品多个层面的历史与意义,以及如何在设计中赋予作品文化内涵。

郑岩老师授课

7月13日,湖南大学设计艺术学院王宝升副教授带来《长沙窑的本真与创新》专题讲座。讲座中,王宝升副教授展示了学生们以海上丝绸之路交互地图、VR虚拟现实游戏等形式探索“何为长沙窑核心”的创作作品,以及自己从物质层、技艺层和社会层剖析长沙窑内核的发现。

王宝升老师授课

至此,本次项目的知识学习阶段、技艺学习阶段告一段落。下一阶段为作品创作阶段,学员们将以创新工作坊形式分组讨论和深化设计作品,进行学员间知识分享,并准备结业作品展。

本次“长沙窑釉下多彩瓷烧制技艺传承与创新艺术人才培养”项目价值是解决目前长沙窑陶瓷传承与创新人才不足的问题,注重技艺传承与创新并重,既注重培养长沙窑陶瓷鼎盛时期的核心技艺,同时又强调其在当代的活态传承和创新发展。项目旨在开发面向一带一路国家文化和旅游发展场景的长沙窑IP品牌化、系列化产品,预计输出成果类别包括:陶艺作品、艺术装置、智能交互产品、文创旅游纪念品、家居产品、陶瓷饰品、农产品包装、数字传播(创意视频、VR/AR游戏、交互图书)等。